Articoli

Perché narrare e leggere le storie ai bambini

I racconti, fin da piccoli, aiutano a conoscere il mondo, acquisire nuove parole, riconoscere somiglianze e scoprire differenze

Perché le storie saranno sempre un luogo dove poter abitare , a seconda dei momenti e delle necessità: case diverse, alcune frequentate molto intensamente, anche se per un breve periodo, altre invece alle quali poter sempre tornare con fiducia, luoghi nei quali la sensazione di essere a casa è sempre chiara, e confortante. Come un’antica e certa patria.

Alla conquista della lingua attraverso le storie

Accanto alla lingua madre, che sarà sempre una lingua del cuore, uno spazio linguistico da abitare con riconoscenza, per chi vive lo spaesamento culturale e linguistico generato in seguito a uno spostamento migratorio l’esposizione alle storie nella lingua del paese in cui si trova a vivere è un supporto fondamentale alla conquista significativa della lingua seconda . Offre non solo un’occasione di allargamento del proprio bagaglio lessicale (centrale quando si ha a che fare con bambini migranti, che sono esposti in famiglia, tendenzialmente, a un numero ridotto di vocaboli), ma anche tutta una serie di modelli legati alle forme del dire, dalle articolazioni possibili della sintassi ai diversi registri del discorso fino alle strategie retoriche.

Ascoltare le storie aiuta i bambini a non avere paura delle parole , passaggio fondamentale se si crede che la conquista del linguaggio – nella ricchezza delle forme espressive alle quali può prestarsi – sia un obiettivo primario dell’educazione, e dunque anche della scuola. Perché solo la parola rende uguali, come scriveva don Milani a Barbiana (1967), ed è necessario consentire a tutti una piena conquista del linguaggio, attraverso il quale soltanto è possibile esercitare una piena cittadinanza [1] .

«Tutti gli usi della parola a tutti», auspicava d’altra parte Rodari nella sua Grammatica della fantasia , «non perché tutti siano artisti, ma perché nessuno sia schiavo» (1973). L’esercizio dell’immaginazione narrativa attraverso l’invenzione di storie, la discesa negli spazi del possibile, il mondo del «cosa succederebbe se…», la dimensione dell’utopia, sono tutte strade di avvicinamento alla conquista , tanto necessaria, del linguaggio e al piacere di servirsene per dare forma ai propri pensieri, sentimenti, idee: per raccontare.

Imparare ad ascoltare

Per poter raccontare la propria storia è necessario avere le parole per farlo e avere le parole per farlo significa avere la possibilità di fare del racconto una dimora , il luogo di compimento dell’esperienza vissuta resa esperienza, almeno entro certi limiti, comunicabile (grazie allo sguardo retrospettivo implicato dal racconto, che ripercorre l’esperienza stessa imponendo un ordine agli elementi discontinui e frammentari di cui è composta).

Strumenti linguistici adeguati e competenza narrativa sono requisiti fondamentali, insieme alla disponibilità all’ascolto e al rispetto della prospettiva altrui a cui educa la letteratura, per poter animare una «comunità narrativa», che si nutre proprio della circolarità di racconto e ascolto (Jedlowski, 2009) [2] .

Imparare ad ascoltare significa imparare a dare legittimità anche alle storie degli altri : riconoscere somiglianze e scoprire differenze che possono rappresentare una straordinaria opportunità di allargamento della propria visione del mondo o di rivisitazione della propria prospettiva intesa con maggiore e più piena consapevolezza. Se riteniamo possibile immaginare una società non ipocritamente ma autenticamente multiculturale, come quella vagheggiata da Shaun Tan nel suo capolavoro senza parole, The Arrival , dobbiamo esercitarci ed esercitare i nostri bambini fin da piccoli all’ habitus dell’ascolto e dell’accoglienza: accogliere le storie di tutti per costruire una nuova storia condivisa alla quale ciascuno senta di avere contribuito con qualcosa di proprio e personale.

Qualcosa di simile a una casa.

Per saperne di più

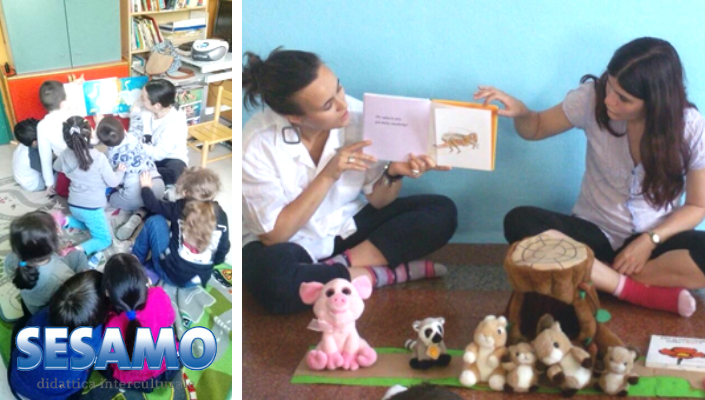

“Le storie sono un’ancora” è il titolo di un progetto, che viene condotto da quattro anni a Milano e ora anche di un libro che lo racconta. È un progetto di narrazione che si rivolge in particolare ai bambini figli di migranti che vivono spesso una condizione di “vuoto narrativo” e di minore disponibilità di storie. Viene condotto nelle scuole e negli spazi educativi fortemente multiculturali e coinvolge insegnanti, educatori, mamme straniere e molti studenti universitari con il ruolo di narratori volontari.

“Le storie sono un’ancora” è il titolo di un progetto, che viene condotto da quattro anni a Milano e ora anche di un libro che lo racconta. È un progetto di narrazione che si rivolge in particolare ai bambini figli di migranti che vivono spesso una condizione di “vuoto narrativo” e di minore disponibilità di storie. Viene condotto nelle scuole e negli spazi educativi fortemente multiculturali e coinvolge insegnanti, educatori, mamme straniere e molti studenti universitari con il ruolo di narratori volontari.

Note

[1] «È solo la lingua che fa eguali. Eguale è chi sa esprimersi e intende l’espressione altrui. Che sia ricco o povero importa di meno» (Scuola di Barbiana, 1967, p. 96).

[2] «La comunità narrativa non coincide con comunità già esistenti: è lo spazio che si crea quando il racconto è un dono che si porge e si accetta» (Jedlowski, 2009, p. 128)