Articoli

Nell’arcipelago dei sé: pratiche di autonarrazione

Un viaggio immaginario e avventuroso per raccontare se stessi attraverso l’essere altro: un’isola per esempio.

Mi presento: io sono un’isola

1) Mi chiamo Jayus, il mio nome significa “barzelletta talmente brutta e poco divertente che non si può fare a meno di ridere”. Sono un’isola remota. Ho delle spiagge accoglienti di sabbia rosa e conchiglie con perenne sole caldo. Addentrandosi un po’ di più ci sono delle altissime scogliere frastagliate, con dei piccoli varchi nascosti nella nebbia. Se si riesce ad accedervi si possono trovare alberi ricchi di frutti e rigogliosi, con un meraviglioso cinguettio di uccellini simile ad una musica latinoamericana che incanta chi lo ascolta. Cascate maestose e animali di ogni tipo, dolci e affettuosi.

Chi si perde in questo mare ostile viene da me. Si ritrova nella spiaggia rosa soffice e accogliente, che prepara chi viene a ripartire. I più coraggiosi, se vogliono, devono superare delle scogliere altissime ricche di pericoli. Entrati nel mio cuore, trovano gruppi di persone libere di essere se stesse.

Mancano un po’ più di persone, tutto questo è più bello condividerlo con altri.

2) Mi chiamo Goya, il mio nome significa: “Una trascinante sospensione dell’incredulità, un ‘come se’ che sembra vero, come nelle migliori narrazioni”. Confino con il mare, all’orizzonte mi si può intravedere come una torre. Il mio clima è sempre caldo, tre mesi piovosi all’anno, spesso di tempesta, per dare da bere ai miei alberi.

Sono a forma di lucchetto e una montagnetta mi divide in due parti: in una c’è un lago dolce con molta vegetazione colorata, nell’altra, più oscura, c’è un lago salato.

I miei abitanti si insediano nella parte chiara e quasi mai osano andare nella parte chiamata ‘ombra’, anche se non conoscono le bellezze che potrebbero trovarci.

I miei abitanti sono pochi e mi trattano ancora bene. Vivono in baracche e passano molto tempo a costruire ripari.

La mia sabbia è bianca in contrasto con il colore della pelle dei miei abitanti. Il mare, nei periodi di calma, è incolore, trasparente; se lo guardi dall’alto della montagna pare blu.

3) Cafunè è il mio nome. Significa “l’atto di passare teneramente le dita tra i capelli della persona amata”. Sono di piccole dimensioni, con scogliere. Il mio clima è ventoso e fresco. Sono molto verde e ricca di vegetazione e di animali, talvolta piovosa, con clima molto variabile.

Sono quasi disabitata; le persone da me vivono in casette di legno tra la natura e isolate tra loro. Non vi sono scuole ma molte biblioteche e la possibilità di un’istruzione autodidatta. Regna l’anarchia, ma la gente sta per i fatti suoi, dunque non è un problema. Su di me non esistono pericoli ad alta distruttività: non ci sono vulcani, squali, non ci sono mai uragani. Manca la tecnologia del mondo moderno (computer, televisori, eccetera).

Immaginarsi come isola

Immaginare la propria forma, il clima, la vegetazione, gli odori e i colori, ma anche le persone che vi abitano. Ma prima ancora scegliere il proprio nome, tra una serie di nomi possibili. Da qui siamo partiti per un viaggio immaginario e avventuroso che permette di raccontare se stessi attraverso l’essere altro. Altro da sé, un’altra cosa, un’isola per esempio.

Raccontarsi e dire chi siamo quasi sempre si fa usando informazioni che pensiamo sia necessario ed essenziale dare: il proprio nome, l’età, la nazionalità, i gusti e le attività preferite. Ma cosa ci descrive veramente?

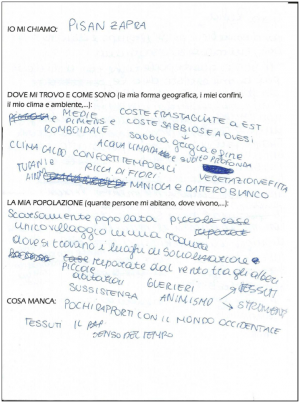

Foto: Un mare fatto di tessuto con sagome

di isole in cartoncino [©AMM 2017]

Io

C’ero una volta io, ma non andava bene. Mi capitava di incontrare gente per strada e di scambiarci due parole, e per un po’ la conversazione era simpatica e calorosa, ma arrivava sempre il momento in cui mi si chiedeva “Chi sei?” e io rispondevo “Sono io”, e non andava bene. Era vero, perché io sono io, è la cosa che sono di più, e se devo dire chi sono non riesco a pensare a niente di meglio. Eppure non andava bene lo stesso: l’altro faceva uno sguardo imbarazzato e si allontanava il più presto possibile. Oppure chiamavo qualcuno al telefono e gli dicevo “Sono io”, ed era vero, e non c’era un modo migliore, più completo, più giusto di dirgli chi ero, ma l’altro imprecava o si metteva a ridere e poi riagganciava.

|

Questo racconto del filosofo Bencivenga ci ha ispirato per introdurre l’esperimento di autonarrazione ai diversi gruppi al quale l’abbiamo proposto, come ‘stimolatore’ di una presentazione alternativa delle singole persone.

Fare autonarrazione significa cercare di rompere le categorie identitarie che ci descrivono comunemente; significa scegliere inconsueti descrittori dell’io. Come in precedenti laboratori di cui abbiamo

qui

riportato alcuni resoconti, indossare per poco un’identità ipotetica, fittizia o verosimile, senza mettere il proprio io a nudo, può essere utile al racconto di sé. Una narrazione che, in ogni caso, è determinata dal destinatario al quale ci si vuole raccontare. L’autonarrazione è sempre un raccontarsi a qualcuno. Cosa voglio far conoscere di me alla persona che mi sta davanti? Cosa penso possa interessarle? E cosa non voglio assolutamente dirle?

Abbiamo proposto il laboratorio delle isole a diversi gruppi, in certi casi composti da persone che mai si erano incontrate prima, studenti, educatori e migranti di diverse nazionalità in attesa di risposte alla loro richiesta d’asilo; in altri casi a classi di scuole diverse, con bambini o adolescenti, nelle quali dunque il gruppo era preesistente al nostro intervento.

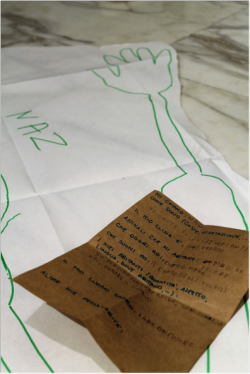

Il primo passo è stato la scelta del proprio nome, da noi suggerito grazie al testo Lost in translation di Ellas Frances Sanders (2015). Ogni parola-nome a disposizione nascondeva un significato inizialmente incomprensibile perché espresso in una lingua straniera, ma abbiamo invitato i partecipanti a scegliere lasciandosi guidare dall’istinto, dalla parola che, per un motivo o per l’altro, li attraeva particolarmente. Poi abbiamo chiesto a ciascuno di loro di scegliere la sagoma di un’isola su un mare di tessuto blu e di appropriarsene, di diventare quell’isola e di descriversi agli altri, partendo da una scheda da noi preparata. Questa scheda serviva per raccogliere informazioni sul clima e sulla forma dell’io-isola, sulla flora e sulla fauna che la popolano, sugli abitanti e le loro forme di convivenza e sussistenza, sulla presenza di luoghi sacri ed importanti, infine su ciò che manca all’isola.

Il racconto di sé-isola, appuntato su fogli di carta, è stato poi presentato al gruppo in prima persona, come negli esempi che aprono questo post. Il sé-isola è diventato così una storia da raccontare.

Interpretare un’autonarrazione

Abbiamo osservato che molti dei racconti emersi riportavano punti in comune soprattutto nella prima parte legata alla descrizione del clima. Mano a mano che i racconti emergevano, si andava delineando un arcipelago di isole singolari, con forme fantasiose e abitanti particolari. Alcuni parlavano della propria isola-sé come di un luogo solare, caldo, ma anche con ombre e lati oscuri. Luoghi per nulla utopici che descrivevano e potevano essere interpretati come lo specchio dei caratteri, dei desideri, dei gusti, delle inquietudini e delle fobie dell’io che stava dietro – o dentro – l’isola.

Cosa manca sulle isole? Questa domanda è stata interpretata da alcuni partecipanti in senso negativo, dove dunque immaginavano cose che non erano presenti sull’isola, ma che desideravano, da andare a cercare forse in altre isole; per altri ciò che mancava era un bene che non vi fosse, tutto ciò che stava sull’isola era sufficiente per vivere serenamente.

I feedback

Prima di abbandonare l’arcipelago abbiamo chiesto ai diversi gruppi di elaborare in forma scritta le prime riflessioni e impressioni che hanno avuto dal laboratorio. Lasciamo alla loro voce la conclusione del nostro intervento che ha voluto descrivere un’attività di presentazione semplice, trasformabile con creatività a seconda delle finalità degli educatori. A nostro parere può essere utile per introdurre laboratori di vario genere a gruppi eterogenei di persone.

La finalità del laboratorio era raccontarsi in modo diverso. Era viaggiare nelle persone. Vedere gli altri da altri punti di vista. Il risultato è stato quello di cambiare prospettiva e uscire… dalla propria isola

Isola: riuscire ad immedesimarsi in qualcosa di diverso dalla quotidianità – riuscire ad esprimere la propria personalità in modo alternativo e sapere ascoltare gli altri

Abbiamo imparato a conoscere noi stessi e gli altri in un’altra prospettiva.

Ci siamo immedesimati nell’altro, e abbiamo scardinato delle categorie comuni di classificazione per conoscere il diverso.

Foto: una scheda del laboratorio compilata [©AMM 2017]

Monica Bandella, Susanna Guerini, Gianluca Gatta – Gruppo Scuola AMM