Articoli

Una storia di accoglienza che sembra una favola

Un libro basato su vicende reali, accadute in Italia nel primo dopoguerra.

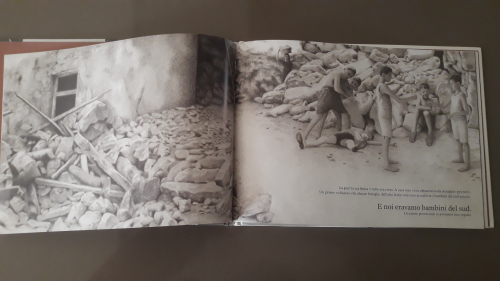

Furono le donne le protagoniste indiscusse di questa “eroica” iniziativa e dell’enorme macchina organizzativa: attraverso l’Unione donne italiane e i “Comitati per la salvezza dei bambini”, in coordinamento con il partito comunista, si riuscì tra mille difficoltà a portare quei bambini, laceri e denutriti, vittime delle conseguenze belliche, di rivolte operaie e contadine sedate col sangue, in Emilia e in Toscana soprattutto, dove questi figli del sud scoprirono la loro povertà, facendo confronti e scoprendo cose che non conoscevano.

Noi, come eravamo

A raccontare questa pagina dimenticata di storia d’Italia, che oggi potrà apparire fantastica e che invece è profondamente vera, è un libro potente e commovente, necessario: s’intitola Tre in tutto e lo ha scritto Davide Calì e illustrato Isabella Labate (orecchio acerbo, 2018, p. 36).

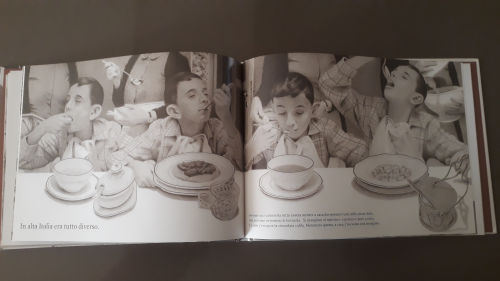

È un bambino a raccontare: la guerra attraverso i boati delle bombe e il fischio delle sirene, la fame, e la proposta di accoglienza delle famiglie del centro-nord, le paure instillate dal prete sui comunisti “mangiatori” di bambini (il che rivela come l’iniziativa non sfuggisse al clima politico dell’epoca di forte contrapposizione tra Dc e Pci). E ancora: il primo, lunghissimo, viaggio in treno, i canti e l’incanto del mare e della neve visti per la prima volta. La disperazione per la separazione dal fratello e il calore delle altre “mamme”, lo stupore per i tre pasti al giorno (con la cioccolata calda e i tortellini), le lenzuola e la cameretta tutta per sé, il pane fatto in casa e cotto nel forno comune…

Tre (mamme) in tutto

Arriva poi il giorno, sofferto, di fare ritorno al sud. Riprende la vita di prima, adesso però si è un po’ stranieri a casa propria, e le differenze e la miseria non passano inosservate come una volta. Un pacco di tortellini per lungo tempo viene spedito dal nord verso il sud, a testimonianza di legami profondi tessuti durante quella breve esperienza.

Un gioco di sguardi incrociati campeggia sulla copertina del libro: c’è una donna vestita di nero al centro che guarda avanti e altre due che guardano i bambini tra di loro. Si tengono per mano questi protagonisti, a dire l’unità oltre la distanza, il legame di affetto anche quando non è di sangue, il filo che rimane per tutta la vita come quando si è fatto un importante tratto di cammino insieme, non importa se lungo o corto.

Per saperne di più

A questa vicenda, uno dei migliori esempi di solidarietà tra nord e sud del nostro paese, lo storico Giovanni Rinaldi e il regista Alessandro Piva hanno dedicato, rispettivamente, un volume, I treni della felicità. Storie di bambini in viaggio tra due Italie (Ediesse, 2009), e un film documentario Pasta nera (2011), raccogliendo le testimonianze dei bambini di allora che salirono sui “treni della felicità”. Gli occhi più azzurri. Una storia di popolo (2011) è il film documentario di Simona Cappiello e Manolo Turri Dall’Orto che racconta questa pagina della storia d’Italia.

E infine, non è da dimenticare, il libro per ragazzi che nel 1954 Fernanda Macciocchi, sorella minore di Maria Antonietta, tra le principali organizzatrici dell’iniziativa, dedicò alla vicenda: Treno speciale (Vallecchi).