Articoli

Il giorno della memoria con Lucia Tumiati

Ieri era il giorno della memoria, e noi abbiamo deciso di passarne un pezzetto con Lucia Tumiati, scrittrice e testimone, figlia di mamma ebrea, perseguitata sotto il fascismo, staffetta partigiana. Ecco i suoi racconti.

Premessa per gli insegnanti

Sorrisi e verità

Dopo la guerra ho incontrato tante volte i bambini a scuola. Le cose che racconto sono più o meno sempre le stesse, ma la mia vita è solo una e invece i bambini davanti ai quali la ricordo crescono e cambiano. Per questo continuo a raccontare senza sentirmi troppo noiosa: perché tutti hanno il diritto e il dovere di conoscere quel che è accaduto a ebrei e partigiani nella prima metà del secolo passato.

Le cose che racconto cambiano poco anche perché sono tutte vere. A questo proposito mi piace ricordare un episodio. Ero a Venezia, camminavo svelta svelta, facevo quel che avevo scelto di fare, cioè la staffetta partigiana. Ad un certo punto mi sono fermata di colpo, potrei dire anche il punto esatto in cui mi sono fermata ma adesso non è importante. M’era venuto in mente un pensiero: “E se poi tutto questo lavoro che facciamo contro i fascisti, le mie corse in su e giù per le calli di Venezia, tutti i torti, i rifiuti, i gesti belli di solidarietà: ecco, e se qualcuno riscrive o racconta tutto questo senza saperne niente e lo fa diventare una favola non vera? Un romanzo di cattivo gusto? Un racconto sdolcinato e non esatto?”. Questa prospettiva mi aveva trasformato in pezzetto di ghiaccio. E so che parte della mia paura poi è diventata realtà.

A maggior ragione continuo dunque a raccontare le mie storie, a fare i nomi, a raccontare il bello e il brutto con esattezza e con... un sorriso. Sì, il sorriso è importante, resta importante, insieme al prezzo della memoria, che è dura e faticosa: perché specie quando parlo con i bambini, la verità la racconto trattando il dolore come mi ha insegnato a fare Collodi, dunque in modo che chi ascolta e legge non soffra, però capisca la sofferenza. Come quando Pinocchio piange e gli chiedono: “Che cosa stai facendo?” e lui risponde: “Non lo vedi, piango!”. Questo è un modo per creare conoscenza nel bambino: mostrargli un pianto che non deve rimanere nascosto ma viene illuminato da una voce, da una scrittura che tengono insieme sorriso e verità.

Cinque storie vere per i bambini

La porta di casa

Ad un certo punto della storia è venuto fuori che gli ebrei dovevano essere ricercati. Io ero figlia di un’ebrea, Maria, e di un “ariano”, Corrado, che faceva il medico. Però i miei genitori erano divisi e io stavo con mia mamma. Quando abbiamo saputo che sarebbero venuti a cercarci, abitavamo in piccolo paese del Veneto, abbiamo avuto degli amici che ci hanno detto "venite via: vi ospitiamo, vi nascondiamo". Questo è stato un gesto bellissimo: io e mia mamma avevamo bisogno di essere nascoste per salvare la pelle; però nasconderci significava, per queste persone, rischiare la loro, di pelle. In quel periodo è successa la cosa più triste che io ricordo della mia infanzia. È stato il momento in cui ho chiuso la porta della mia casa venendo via, e l’ho lasciata dietro alle mie spalle. Questo ricordo non fa di me una bambina “speciale” o più “sfortunata” di altri. E non è una cosa che appartiene solo al passato. Tutti i bambini profughi che oggi a migliaia vengono in Italia hanno chiuso alle loro spalle una porta, e quella porta gli brucia ancora nella mente e nelle mani come brucia ancora nelle mie mani e nella mia mente. Un bambino che arriva da lontano può essere simpatico, antipatico, giallo, nero e magari ne arriveranno prima o poi di verdi, fucsia o a pois... però tutti i bambini che scappano da dove non possono più vivere hanno alle spalle una porta, un cancello, una tenda che hanno dovuto chiudere e che è una ferita grande. Io lo so, l'ho vissuto, non posso fare finta che le cose stiano diversamente. E vorrei che nessuno facesse finta di non sapere, anche chi non ha dovuto chiudersi una porta alle spalle.

Gigio

Io e mia mamma avevamo dei terreni nel paesino veneto da cui siamo state costrette ad andare via a causa delle leggi contro gli ebrei. Questi terreni ce li coltivava un contadino, Luigi, che tutti chiamavano Gigio. Gigio aveva 12 figli, era una persona forte, ci voleva bene. Dopo qualche mese dalla nostra fuga sono arrivati i fascisti per portar via i mobili dalla nostra casa (erano molto belli, forse preziosi). Li hanno dati ad altri. Gigio li ha visti, ha visto dove portavano i nostri letti, le credenze, i comodini, la cassapanca. Quando è finita la guerra, ha raccontato per filo e per segno a me e mia madre quel che era successo e poi ha preso il carro, i buoi: è andato sotto la casa della gente a cui i fascisti avevano dato i mobili, li ha ripresi senza dire tante parole e ce li ha restituiti. Io poi ho cambiato casa, ora abito a Firenze, in un palazzo di cinque piani alto alto dove si fanno sempre grandi lavori per sistemare gli ascensori, le finestre, i cancelli... Ho un salotto con mobili nuovi e meno nuovi. Sul tavolo tengo sempre dei cioccolatini perché sono golosa. Appoggiata a una parete del salotto, se si guarda bene, c’è una costruzione un po’ strana: la testata di un letto contro la parete e, appoggiata alla testata del letto, una cassapanca di legno scuro. L’insieme non è usuale, ma testata e cassapanca sembrano fatte per stare insieme, e per rimanerci. Sono due dei “mobili di Gigio”, quelli che Gigio ha ripreso ai fascisti e ha riconsegnato a me e a mia mamma.

L’ingegnere Bordignon e il tappezziere Sardi

Costrette a scappare, io e mia mamma siamo andate prima a Padova, poi a Venezia. A Padova ci ha accolto un uomo di cultura e ricco, un ingegnere che dirigeva una rivista, “Le Tre Venezie”. Si chiamava Bordignon, viveva nella casa in cui tanti anni prima aveva avuto il suo studio un grande scienziato, Galileo Galilei. Una volta mi ha mostrato questa stanza, ero curiosa e a lui piaceva la mia curiosità. A me piaceva che l’assecondasse. Anche perché a quel tempo non potevo andare a scuola, imparare delle cose, perché per entrare in classe mi sarebbe servita una “patente d’arianità” che come figlia di un'ebrea nessuno mi avrebbe dato. Alla fine mia mamma trovò una soluzione: mi mise al collegio delle suore del Sacro Cuore, che non chiedevano nessuna “patente”. Per questo le ricordo come brave donne, coraggiose a modo loro. Poi ad un certo punto io e mia mamma siamo dovute scappare via, perché sotto casa avevamo visto gironzolare Mario Carità, uno dei fascisti più convinti e spietati. Abbiamo avuto paura per la nostra vita e per quella delle persone che ci ospitavano. Siamo andate a Venezia. Qui ci ha accolto il “figlio di Antonia”, lo chiamo sempre così nei miei ricordi: il tappezziere Sardi che viveva a San Samuele. Aveva tre figlie. La sera che io e mia madre siamo arrivate da lui, ha chiesto a due delle figlie di cederci il letto per farci riposare meglio. Le due ragazze hanno ubbidito senza problemi, e poi siamo anche diventate amiche. Mi tornano in mente spesso quando mi preparo per andare a dormire e mi stendo: penso che se dormirò bene, se potrò riposare, è anche merito del tappezziere Sardi e delle sue figlie.

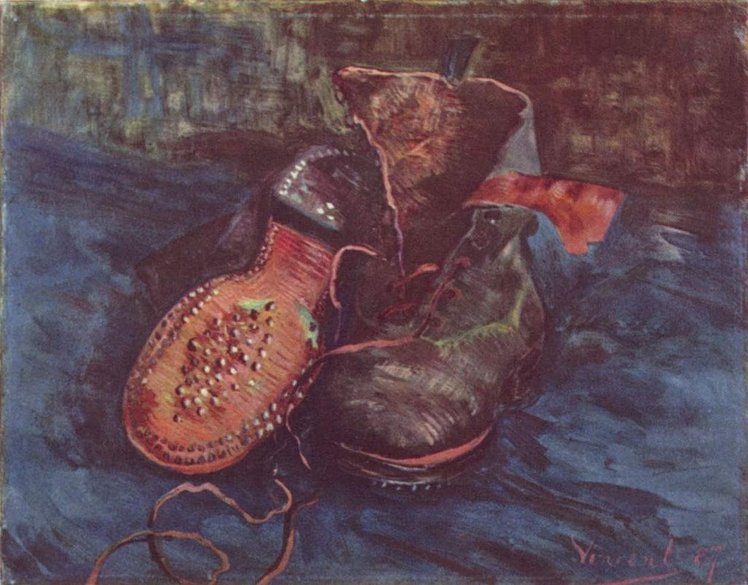

Gli scarponi ritrovati

Prima di abbandonare il paesino del Veneto dove vivevamo e andare a Padova, poi a Venezia, io e mia mamma avevamo fatto in casa un buco nel muro, ci avevamo messo delle cose “preziose” dentro e avevamo tappato tutto di nuovo con calce e mattoni. Tra queste cose preziose c’erano i miei scarponi. Dopo qualche tempo, ero a Venezia dal tappezziere Sardi, scoprii di non avere più niente da mettere ai piedi. C’era la guerra, il freddo, non avevamo denaro e non c’erano scarpe in giro da acquistare. Così decisi di tornare al paese, riprendere i miei scarponi murati e portarmeli a Venezia. “Vediamo se mi riesce di fare un buco nel muro e di riprendermi le scarpe”, mi sono detta. Sono arrivata, sono andata dal contadino Gigio, mi sono fatta accompagnare a casa, dove nel frattempo era stata mandata a vivere la moglie di un ufficiale italiano. Le ho chiesto se potevo fare un buco nel muro e riprendermi le scarpe. Lei ha detto di sì e tutto s’è concluso facilmente. Poi per la notte Gigio mi ha ospitato a casa sua. Ad un certo punto, era già buio, ha bussato alla nostra porta un uomo con una strana valigetta in mano. Ha chiesto di essere ospitato per la notte. Gigio mi ha guardato – non riusciva a non trattarmi come la “padrona”, quella che decide cosa fare – e io ho fatto di sì con la testa. Così abbiamo dato da mangiare all’uomo e gli abbiamo preparato il letto dove voleva: nella stalla. Da come parlava si capiva che era inglese. Mentre mangiavamo insieme, io ho detto che sarei ripartita per Venezia il mattino successivo, in treno. “No, non vai via col treno”, ha detto lui. E ha aggiunto sottovoce: “... perché forse c’è un bombardamento”. La mattina dopo, già all'alba l’uomo non c’era più nella stalla, io non sono partita, e il bombardamento c’è stato davvero, dopo poche ore. Se fossi partita forse quel bombardamento mi avrebbe uccisa. Così ho capito che la valigetta dell’uomo era una radiotrasmittente, che l’uomo era un partigiano e che c’eravamo scambiati un dono bello: la vita per la vita. Ho ritardato di qualche giorno la partenza. Sono arrivata a Venezia con gli scarponi e li ho indossati a luogo. Ancora oggi ho un debole per questo tipo di scarpe: sono comode per chi ha dimestichezza con le montagne ma dove vai ti portano, anche in pianura, anche nell’acqua...

Il soldato americano

Quando è finita la guerra mi trovavo a Venezia. Ad un certo punto sono iniziati ad arrivare gli americani dentro delle barche che sfilavano sul canale. Io e le tre figlie del tappezziere Sardi siamo andate insieme a vedere arrivare queste barche con dentro gli americani, da una scalinata vicina a casa. Io salutavo, salutavo, mi sono sbracciata così tanto che sono cascata in acqua, perché gli scalini erano viscidi di muschio. Sott’acqua mi sono resa conto che era difficilissimo riemergere, perché anche il fondale era molle. Ho faticato tanto a tornare dalle sorelle Sardi. Gridavano, preoccupate che non ce la facessi. Ma alla fine sono sbucata fuori, con gli scarponi ai piedi che pesavano e tutto il resto intatto. La cosa divertente è che nel mentre un americano si era buttato in acqua per salvarmi, ma io mi ero salvata prima che lui riuscisse ad arrivarmi vicino. E insomma questo americano non s’arrendeva: aveva visto che ero tornata sulla scalinata, ma ha dato comunque tre o quattro bracciate ed è arrivato da noi. Voleva scaldarmi con un abbraccio, voleva abbracciare tutte noi, in verità. Non glielo abbiamo permesso. Però ci siamo fatte delle gran risate mentre gli scappavamo via dalle mani...

Per saperne di più

- Scarica il libro gratuito La libertà

- Leggi Una parola, una storia, un libro

[trascrizione a cura di E. Frontaloni]